NOTIZ: Persönlicher Blickwinkel zu den Jubiläumsfeierlichkeiten „500 Joor zämme, Basel und Riehen“

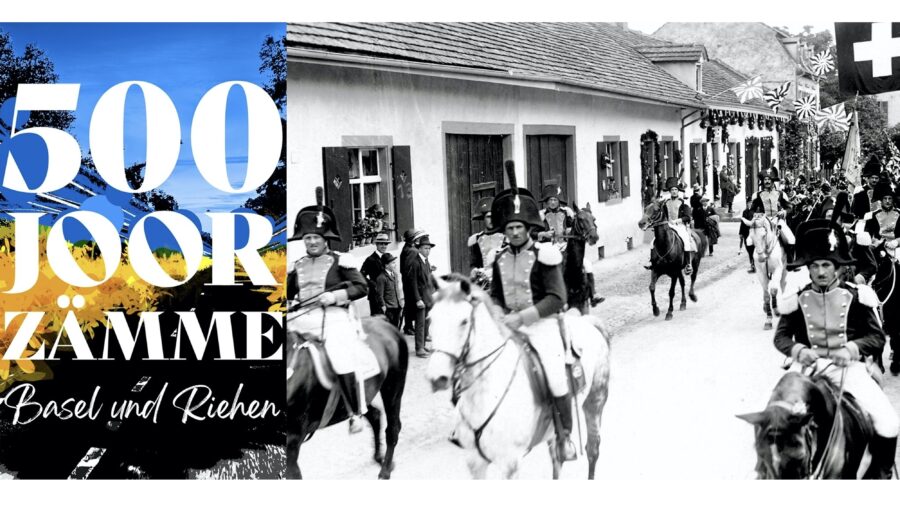

Am 24. Juni 1923 leiteten 22 Kanonenschüsse früh morgens um 6 Uhr bei strahlend schönem Wetter das Jubiläumsfest zum gemeinsamen Festanlass zur 400 jährigen Feier der Vereinigung Riehen-Basel ein.

Das reichgeschmückte Dorf rüstete sich zum Empfang der Ehrengäste: Regierung, Bürgerrat, Vertreter von Grossrat, Universität, Gerichten und Kirche, des National- und Ständerates zogen durch die spalierbildende Jugend unter festlichem Glockengeläute zum Gemeindehaus.

Mein Grossvater Robert Wenk (1898-1954) ritt stolz auf seinem Schimmel «Elster» (Bildmitte vorne) im Festumzug mit und der damalige Gemeindepräsident Otto Wenk hielt die Begrüssungsansprache.

Otto Wenk war von 1906 bis 1935 Gemeinde- und Bürgerratspräsident von Riehen. Er vertrat zudem 33 Jahre lang die Liberale Partei (heute LDP) im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt. Sein Sohn Wolfgang trat später in seine Fussstapfen und wurde ebenso zum Riehener Gemeindepräsidenten und in den Grossen Rat gewählt.

Regierungsratspräsident Dr. R. Niederhauser entbot der Jubilarin die Glückwünsche der Stadt, Gemeindepräsident Schlup aus Bettingen als Geschenk, die in Bronze ausgeführte Festplakette von Hans Frei (1868-1947; Medailleur, Modelleur und Bildhauer), der wiederum mit Emma Wenk verheiratet war.

Emma Wenk war die Tochter von Hans Wenk. Er war der erste vom Volk gewählte Freisinnige Riehener Gemeindepräsident, der dieses Amt zwischen 1876 und 1891 innehatte.

An die 50’000 Leute pilgerten am 24. Juni 1923 nach Riehen, um sich den malerischen Festzug anzusehen. Dies war unter anderem dank der von Basel nach Riehen ununterbrochen fahrenden Strassenbahn möglich. Seit 1908 besteht die Tram-Verbindung nach Riehen und ist bis heute eine zentrale Strecke des Basler Tramnetzes.

Warum die Feierlichkeit erst 1923 und nicht wie vorgesehen im 1922 stattfand, kann man neu im Gemeindelexikon von Riehen online nachlesen: https://www.lexikon-riehen.ch/ereignisse/feier-400-jahre-riehen-zu-basel/

Das Lexikon wurde von der Gemeinde Riehen im Hinblick auf das Jubiläum der 500-jährigen Zugehörigkeit zum Kanton Basel-Stadt lanciert.

Am Wochenende vom 2. bis 4. September findet nun das Jubiläumsfest «500 JOOR ZÄMME» statt. Riehen und Basel blicken auf eine 500 Jahre alte gemeinsame Geschichte zurück und wollen auch die Zukunft miteinander gestalten.

Es erfüllt mich doch mit Stolz, wenn ich auf meine Ahnen und ihre politische Geschichte zurückschaue und mich als demokratisch gewählte Grünliberale Parlamentarierin – stellvertretend für die Riehener Bevölkerung – im Kanton Basel-Stadt einsetzen kann. Ein Privileg. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bei meiner Wählerschaft.

Ich freue mich sehr gemeinsam mit der Bevölkerung von Riehen und Basel, das bevorstehende Fest zum 500-jährigen Jubiläum mit einem tollen imposanten Programm gebührend zu feiern.

Sandra Bothe-Wenk

Grossrätin Grünliberale Basel-Stadt

Wahlkreis Riehen

Quellenangabe:

https://www.baslerstadtbuch.ch/chronik/1923/06/24/sonntags-war-der-offizielle-festtag.html

https://www.lexikon-riehen.ch/organisationen/liberaldemokratische-partei-riehen-bettingen-ldp/

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Frei_(Medailleur)

Hompage Festanlass:

https://www.500joorzämme.ch

Medien:

https://telebasel.ch/2021/12/09/basel-und-riehen-feiern-500-jahre-verbundenheit/?channel=105100

Schliesslich hängt die Qualität des Bildungssystems respektive das Erreichen der Bildungsziele zu einem wesentlichen Teil von adäquat ausgebildeten Lehrpersonen und Schulleitungen ab. Ein Monitoring legt die Basis, von der ausgehend eine datengestützte Strategie formuliert und entsprechende Massnahmen geplant werden können, die nicht nur den Bedarf an Lehr- und Fachpersonen und Schulleitungen decken, sondern auch deren Ausbildungsstand berücksichtigen.

Schliesslich hängt die Qualität des Bildungssystems respektive das Erreichen der Bildungsziele zu einem wesentlichen Teil von adäquat ausgebildeten Lehrpersonen und Schulleitungen ab. Ein Monitoring legt die Basis, von der ausgehend eine datengestützte Strategie formuliert und entsprechende Massnahmen geplant werden können, die nicht nur den Bedarf an Lehr- und Fachpersonen und Schulleitungen decken, sondern auch deren Ausbildungsstand berücksichtigen.

Die proportional viel höheren Kündigungszahlen bei den Volksschulen – im Vergleich mit den Mittelschulen, Berufsfachschulen und höheren Fachschulen – sind augenfällig. Sie können meiner Meinung nach nicht allein mit den Gründen (Mutterschaft, altersbedingte Abgänge, private Gründe oder Wechselwünsche), die in der Antwort der Regierung aufgeführt sind, erklärt werden, da diese Gründe grundsätzlich für alle Schulstufen geltend gemacht werden können.

Die proportional viel höheren Kündigungszahlen bei den Volksschulen – im Vergleich mit den Mittelschulen, Berufsfachschulen und höheren Fachschulen – sind augenfällig. Sie können meiner Meinung nach nicht allein mit den Gründen (Mutterschaft, altersbedingte Abgänge, private Gründe oder Wechselwünsche), die in der Antwort der Regierung aufgeführt sind, erklärt werden, da diese Gründe grundsätzlich für alle Schulstufen geltend gemacht werden können.